【初心者必見】青色申告の要件「複式簿記てなんですか?」を世界一わかりやすく解説!

青色申告で最大65万円の特別控除を受けるために必須の「複式簿記」。専門用語が多くて難しそうだと感じていませんか?この記事では、青色申告の要件や複式簿記の仕組みを、図解を交えて初心者にも理解できるように解説します。結論から言うと、複式簿記は会計ソフトを使えば簿記の知識がなくても全く問題ありません。必要な書類の作成方法から具体的な申請ステップまで網羅しているので、この記事を読めば今日から青色申告の準備を始められます。

1. そもそも青色申告とは?白色申告との違いを解説

個人事業主やフリーランス、不動産所得がある方が行う確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。どちらを選ぶかによって、税金の額が大きく変わる可能性があるため、その違いをしっかり理解しておくことが重要です。

青色申告は、事前に税務署へ申請を行い、定められたルール(複式簿記)で帳簿をつけることで、税金面で大きな優遇を受けられる制度です。一方、白色申告は特別な申請は不要で、比較的簡単な帳簿付けで申告できますが、青色申告のような節税メリットはほとんどありません。

これから事業を始める方や、まだ白色申告の方は、ぜひ青色申告のメリットを知って、ご自身の事業に活かせるか検討してみてください。

1.1 青色申告の大きなメリット 節税効果は絶大

青色申告の最大の魅力は、なんといってもその高い節税効果です。白色申告にはない、以下のような特典が用意されています。

- 青色申告特別控除

正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳し、期限内に申告するなどの要件を満たすことで、所得から最大65万円または55万円を控除できます。簡易な帳簿でも10万円の控除が受けられます。 - 青色事業専従者給与

配偶者や親族に支払った給与を、届け出た範囲内で全額経費にできます。白色申告にも同様の制度はありますが、控除額に上限が設けられています。 - 純損失の繰越しと繰戻し

事業で出た赤字(純損失)を、翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺できます。また、前年が黒字であれば、その年の赤字を繰り戻して前年分の所得税の還付を受けることも可能です。

これらの特典を最大限に活用することで、手元に残るお金を大きく増やすことができます。

1.2 白色申告はシンプルだが特典が少ない

白色申告は、青色申告承認申請書などの事前提出が不要で、誰でも選択できる申告方法です。帳簿付けも、日々の収入と支出を記録する簡易な方法(単式簿記)で良いため、経理に慣れていない方にとっては手軽に感じられるかもしれません。

しかし、青色申告特別控除のような大きな節税メリットは一切ありません。家族への給与を経費にできる額にも上限があり、赤字の繰越しも一部の例外を除いて認められていません。

以前は帳簿付けが不要な場合もありましたが、2014年からは白色申告でも記帳と帳簿書類の保存が義務化されました。手間がかかるようになった現在では、節税メリットの大きい青色申告を選ばない理由は少なくなってきていると言えるでしょう。

2. 青色申告で最大65万円の控除を受けるための要件

青色申告の最大の魅力は、なんといっても「青色申告特別控除」です。所得金額から最大で65万円を差し引くことができるため、所得税や住民税、国民健康保険料の負担を大幅に軽減できます。ただし、この65万円の控除を満額受けるためには、いくつかの要件をすべてクリアする必要があります。ここでは、その3つの重要な要件を一つずつ確認していきましょう。

2.1 要件1 事前に必要な書類を税務署へ提出する

青色申告は、誰でも自動的に適用されるわけではありません。まず、青色申告を始めたいという意思を税務署に伝えるための事前申請が必要です。具体的には「所得税の青色申告承認申請書」を、管轄の税務署に提出しなければなりません。

提出期限は非常に重要で、原則として青色申告を受けたい年の3月15日までと定められています。もし年の途中(1月16日以降)に新規開業した場合は、事業を開始した日(開業日)から2ヶ月以内に提出する必要があります。この期限を過ぎてしまうと、その年は白色申告となり、青色申告の特典は受けられないため注意が必要です。

2.2 要件2 複式簿記で日々の取引を記録する

65万円または55万円の控除を受けるための最も重要な要件が「複式簿記」による記帳です。複式簿記とは、すべての取引を「原因」と「結果」の2つの側面から記録する会計方法のことで、これにより事業の財産状況と経営成績を正確に把握できます。

この複式簿記のルールに従って日々の取引を仕訳し、総勘定元帳などの帳簿を作成します。そして、その帳簿の記録をもとに、確定申告で「貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)」と「損益計算書(そんえきけいさんしょ)」を添付して提出することが必須となります。この要件を満たせない場合、控除額は10万円に減額されてしまいます。

2.3 要件3 期限内にe-Taxで確定申告を行う

複式簿記で帳簿を作成し、必要書類を準備した上で、最後の要件を満たす必要があります。それは、申告方法です。65万円の控除を受けるためには、以下のいずれかの方法で申告しなければなりません。

- e-Tax(電子申告)で確定申告を行う

- 優良な電子帳簿保存の要件を満たして帳簿を保存する

多くの個人事業主の方にとって現実的なのは、e-Taxによる電子申告です。もし、作成した確定申告書を印刷して税務署の窓口に持参したり、郵送で提出したりした場合は、他の要件をすべて満たしていても控除額は55万円となります。もちろん、いずれの方法であっても、法定申告期限内(原則として翌年の3月15日まで)に申告を完了させることが大前提です。

3. 青色申告の最重要要件「複式簿記てなんですか?」

青色申告で最大65万円または55万円の特別控除を受けるために、避けては通れないのが「複式簿記」による記帳です。「簿記」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、基本的な考え方は決して複雑ではありません。ここでは、複式簿記とは何か、その本質を誰にでもわかるように解説します。

3.1 複式簿記とはお金の動きを2つの側面から記録する方法

複式簿記とは、1つの取引を「原因」と「結果」という2つの側面から捉え、記録する方法のことです。すべての取引には必ず「なぜお金が動いたのか(原因)」と「その結果どうなったのか(結果)」が存在します。この両面を記録することで、お金の流れだけでなく、財産の増減も正確に把握できるのが最大の特徴です。

例えば、「事業用のパソコンを10万円の現金で買った」という取引を考えてみましょう。この場合、「パソコン(資産)が10万円増えた」という側面と、「現金(資産)が10万円減った」という2つの側面で記録します。

3.2 お小遣い帳(単式簿記)との決定的な違い

複式簿記を理解するために、比較対象となるのが「単式簿記」です。これは、私たちが普段使っているお小遣い帳や家計簿と同じ記録方法で、お金の出入りという1つの側面だけを記録します。「食費 1,000円」「交通費 500円」といったように、何にお金を使ったか(または得たか)をシンプルに記録していくのが特徴です。

これに対して複式簿記は、お金の増減とその理由をセットで記録します。単式簿記がお金の流れしか記録しないのに対し、複式簿記は事業の財産がどのように変動したかまで記録できるという点が決定的な違いです。これにより、事業の経営状態をより正確に把握することが可能になります。

3.3 なぜ青色申告の要件に複式簿記が含まれるのか

税務署が青色申告の要件として複式簿記を求めるのには、明確な理由があります。それは、複式簿記が帳簿の正確性や信頼性を担保するための非常に優れた仕組みだからです。複式簿記は、必ず借方(左側)と貸方(右側)の金額が一致するというルールがあり、計算ミスや記録漏れを発見しやすくなっています。

この信頼性の高い帳簿に基づいて確定申告が行われることで、税務署は申告内容の正当性を判断しやすくなります。つまり、国は高い節税効果という特典を与える代わりに、信頼性の高い方法で正確な申告を求めているのです。

4. 図解でわかる複式簿記の基本ルール

複式簿記と聞くと「なんだか難しそう…」と身構えてしまうかもしれません。しかし、基本的なルールさえ押さえれば、誰でも必ず理解できます。会計ソフトを使えば実際の作業は自動化されますが、ルールを知っておくとお金の流れがより明確に把握できるようになります。ここでは、複式簿記の根幹をなす3つの基本ルールを図をイメージしながら学んでいきましょう。

4.1 左側の「借方」と右側の「貸方」を理解しよう

複式簿記を理解するための最初のステップは、「借方(かりかた)」と「貸方(かしかた)」という2つの言葉に慣れることです。これは、1つの取引を「原因」と「結果」という2つの側面から捉えるための、複式簿記ならではの考え方です。

帳簿を左右に分けたとき、左側を「借方」、右側を「貸方」と呼びます。それぞれの役割は以下の通りです。

- 借方(かりかた):左側。主にお金やモノの「使い道」や「増加」を記録します。(例:経費の発生、資産の増加)

- 貸方(かしかた):右側。主にお金やモノの「調達方法」や「原因」を記録します。(例:売上の発生、資産の減少)

例えば、「現金でパソコンを買った」という取引の場合、「パソコンという資産が増えた(借方)」という結果と、「現金という資産が減った(貸方)」という原因の2つの側面で記録します。このように、すべての取引で借方と貸方の金額が必ず一致するのが、複式簿記の絶対的なルールです。これを「貸借平均の原理」と呼びます。

4.2 5つのグループ「資産・負債・純資産・収益・費用」

日々の取引を記録する際には、「現金」「売上」「通信費」といった具体的な名前を使います。これを「勘定科目(かんじょうかもく)」と呼びます。そして、無数にある勘定科目は、すべて以下の5つのグループのいずれかに分類されます。

- 資産:現金、預金、売掛金、備品など、プラスの財産。

- 負債:借入金、買掛金など、いずれ返済が必要なマイナスの財産。

- 純資産:資本金など、返済不要の自己資本。資産から負債を引いたもの。

- 収益:売上、受取利息など、事業の儲け。

- 費用:仕入、給料、家賃など、収益を得るために使ったお金。

この5つのグループには、借方・貸方のどちらに書くと「増加」になるかというルールが決まっています。このルールこそが複式簿記の心臓部であり、これさえ覚えれば仕訳はマスターしたも同然です。

【借方(左側)で増加するグループ】

- 資産の増加

- 費用の発生

【貸方(右側)で増加するグループ】

- 負債の増加

- 純資産の増加

- 収益の発生

例えば、「資産」である現金が増えたら借方(左)に、減ったら貸方(右)に記録します。一方で、「収益」である売上が発生したら貸方(右)に記録する、という具合です。

4.3 具体例で見る仕訳のやり方

それでは、実際の取引を借方と貸方に振り分ける作業、すなわち「仕訳(しわけ)」を見ていきましょう。先ほどの「5つのグループ」のルールを思い出しながら確認してみてください。

4.3.1 例1 パソコンを現金で購入した場合

【取引内容】事業用のパソコンを20万円の現金で購入した。

まず、この取引を2つの側面に分解します。

- ① パソコン(備品という資産)が20万円増えた

- ② 現金(資産)が20万円減った

次に、これを借方と貸方のルールに当てはめます。

- ① 「資産」の増加は「借方(左)」に記録します。

- ② 「資産」の減少は「貸方(右)」に記録します。

したがって、仕訳は以下のようになります。

(借方)備品 200,000円 / (貸方)現金 200,000円

このように、借方と貸方の金額が20万円で一致していることがわかります。

4.3.2 例2 売上が普通預金に振り込まれた場合

【取引内容】取引先から売上代金10万円が普通預金口座に振り込まれた。

同様に、この取引を2つの側面に分解します。

- ① 普通預金(資産)が10万円増えた

- ② 売上(収益)が10万円発生した

これを借方と貸方のルールに当てはめましょう。

- ① 「資産」の増加は「借方(左)」に記録します。

- ② 「収益」の発生(増加)は「貸方(右)」に記録します。

この取引の仕訳は以下の通りです。

(借方)普通預金 100,000円 / (貸方)売上高 100,000円

最初は少し戸惑うかもしれませんが、「取引を2つに分解する」「5つのグループのルールに当てはめる」という手順を踏めば、どんな取引でも機械的に仕訳ができるようになります。

5. 複式簿記で作成が必要な2つの重要書類

複式簿記で日々の取引を記録していくと、最終的に「青色申告決算書」という書類を作成できます。これは確定申告で提出が義務付けられているもので、主に「損益計算書」と「貸借対照表」という2つの表で構成されています。これらは、あなたの事業の健康状態を示す、いわば「健康診断書」のようなものです。

5.1 損益計算書(P/L) 会社の成績表

損益計算書は、「一定期間(通常は1月1日から12月31日まで)に、どれだけ儲かったか」を示す書類です。英語では「Profit and Loss Statement」と言い、その頭文字をとって「P/L(ピーエル)」とも呼ばれます。

まさに事業の「成績表」であり、「収益(売上など)」から「費用(仕入れや経費など)」を差し引いて、最終的な「利益(儲け)」を計算します。この利益に対して所得税が課されるため、税額を計算する上で最も重要な書類の一つです。

5.2 貸借対照表(B/S) 会社の財産リスト

貸借対照表は、「ある一時点(期末である12月31日時点)で、事業がどのような財産を持っているか」を示す書類です。英語の「Balance Sheet」を略して「B/S(ビーエス)」と呼ばれます。

事業の「財産リスト」と考えるとわかりやすいでしょう。左側の「資産(現金、預金、備品などプラスの財産)」と、右側の「負債(借入金などマイナスの財産)」および「純資産(返済不要の自己資金)」が記載され、左右の合計金額が必ず一致(バランス)するのが特徴です。この書類により、事業の財政的な健全性を把握できます。

6. 初心者でも複式簿記はできる?会計ソフトを使えば簡単

ここまで複式簿記の仕組みについて解説してきましたが、「やっぱり難しそう…」と感じた方も多いのではないでしょうか。しかし、ご安心ください。現代では、簿記の専門知識がなくても、誰でも簡単に複式簿記による帳簿付けができる便利なツールがあります。それが「会計ソフト」です。

会計ソフトを使えば、日々の売上や経費の情報を入力するだけで、複雑な仕訳作業を自動で行ってくれます。借方や貸方といった専門用語を意識する必要はほとんどありません。そのため、初心者の方でも青色申告の要件を満たす帳簿をスムーズに作成することが可能です。

6.1 会計ソフトを利用する最大のメリット

会計ソフトを導入するメリットは数多くありますが、特に初心者にとって嬉しいポイントを3つご紹介します。

まず1つ目は、入力作業の自動化と効率化です。銀行口座やクレジットカードを連携させれば、取引データが自動で取り込まれ、AIが勘定科目を推測して仕訳候補を提案してくれます。これにより、手入力の手間が大幅に削減され、記帳にかかる時間を短縮できます。

2つ目は、計算ミスや転記ミスがなくなることです。手作業で帳簿を作成する場合、どうしても計算ミスや転記漏れが発生しがちです。会計ソフトなら全ての計算を自動で行うため、人為的なミスを防ぎ、正確な帳簿を作成できます。

そして3つ目は、確定申告書類を自動で作成できる点です。日々の取引データを入力しておけば、青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)や確定申告書といった、提出に必要な書類がワンクリックで作成されます。これにより、年に一度の煩雑な確定申告業務が驚くほど簡単になります。

6.2 おすすめの会計ソフト3選(freee・マネーフォワード・弥生)

現在、個人事業主向けのクラウド会計ソフトは数多く提供されていますが、ここでは特に人気と実績のある3つのソフトをご紹介します。それぞれに特徴があるため、ご自身の状況に合わせて選ぶのがおすすめです。

6.2.1 freee会計

「簿記の知識がなくても使える」ことをコンセプトに開発されており、初心者から絶大な支持を得ています。質問に答える形式で取引を入力できるなど、直感的な操作性が魅力です。簿記の専門用語が苦手な方や、とにかく簡単に始めたいという方に最適なソフトです。

6.2.2 マネーフォワード クラウド確定申告

銀行口座やクレジットカードとの連携機能に定評があり、取引データの自動取得・自動仕訳の精度が高いのが特徴です。ある程度簿記の知識がある方にとっては、仕訳の確認や修正がしやすく、カスタマイズ性も高いため快適に利用できます。幅広いユーザーに対応できるバランスの取れたソフトです。

6.2.3 やよいの青色申告 オンライン

会計ソフトの老舗である弥生が提供するクラウドソフトです。長年のノウハウが詰まったシンプルな画面設計で、迷うことなく操作を進められます。また、業界最大級のカスタマーセンターによる手厚いサポート体制も魅力の一つ。安心して利用したい方におすすめです。

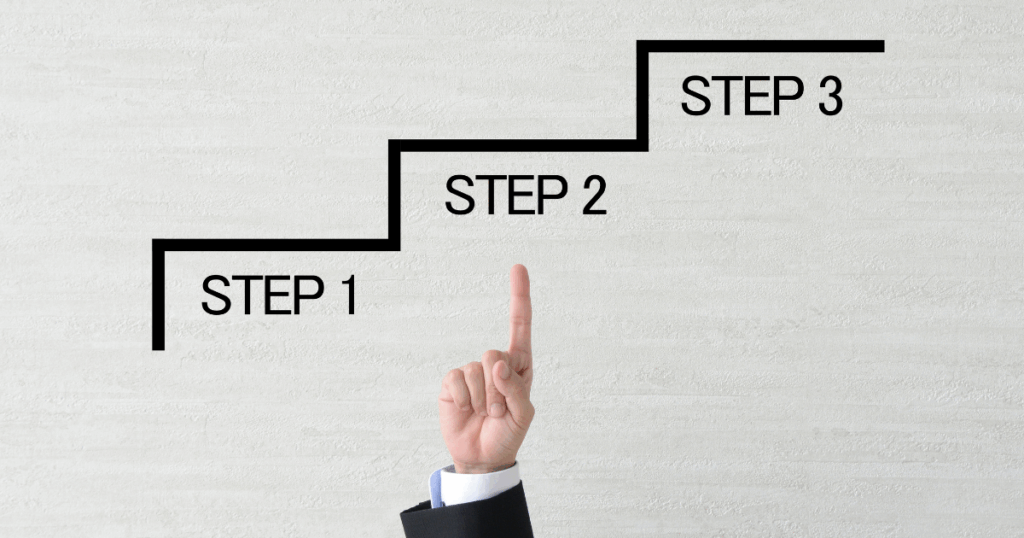

7. 青色申告を始めるための具体的なステップ

青色申告の要件や複式簿記について理解が深まったところで、実際に青色申告を始めるための具体的な手順を3つのステップに分けて解説します。この流れに沿って進めれば、初心者の方でもスムーズに青色申告をスタートできます。

7.1 STEP1 開業届と青色申告承認申請書を提出する

まず最初に、事業を開始したことを税務署に知らせるための手続きが必要です。提出する書類は「個人事業の開業・廃業等届出書(通称:開業届)」と「所得税の青色申告承認申請書」の2種類です。

これらの書類は、納税地を管轄する税務署に提出します。特に重要なのが提出期限です。開業届は事業を開始した日から1ヶ月以内、青色申告承認申請書は原則として青色申告をしたい年の3月15日までに提出する必要があります。もし1月16日以降に開業した場合は、事業開始日から2ヶ月以内が期限となります。この期限を過ぎてしまうと、その年は白色申告しかできなくなってしまうため、絶対に忘れないようにしましょう。

7.2 STEP2 日々の取引を会計ソフトに入力する

書類の提出が完了したら、日々の事業活動で発生するお金の動きを記録していきます。具体的には、売上や仕入れ、経費の支払いなどを、この記事で解説した「複式簿記」のルールに従って帳簿に記録(記帳)する作業です。

「複式簿記は難しそう…」と感じるかもしれませんが、会計ソフトを利用すれば心配ありません。ソフトの案内に従って日付や金額、取引内容を入力するだけで、自動的に複式簿記の形式で記録してくれます。レシートや領収書、銀行の取引明細などを元に、こまめに入力していくことが確定申告を楽にするコツです。

7.3 STEP3 確定申告書を作成して提出する

1年間の事業年度(1月1日〜12月31日)が終わったら、その年の所得と税額を計算し、確定申告を行います。日々の取引を会計ソフトに入力していれば、1年間の集計はソフトが自動で行ってくれます。

そして、その集計結果をもとに「確定申告書」と「青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)」を作成します。これらの書類も、会計ソフトの機能を使えば、必要な項目が自動で入力され、簡単に作成することが可能です。作成した書類は、原則として翌年の2月16日から3月15日までの申告期間内に、e-Taxを利用して電子申告を行いましょう。これで青色申告の手続きは完了です。

8. まとめ

本記事では、青色申告の要件である複式簿記について解説しました。最大65万円の特別控除は大きな魅力ですが、その適用には複式簿記での記帳が必須です。複式簿記とは、事業の財産と損益の状況を正確に把握するための信頼性の高い記録方法です。一見難しそうに感じますが、freeeやマネーフォワードといった会計ソフトを使えば、初心者でもスムーズに対応可能です。この記事を参考に、ぜひ節税メリットの大きい青色申告に挑戦してみてください。